就在节前,中国锂电三大技术突破陆续曝光。15年150万公里,宁德时代推出天行电池;纯电续航突破1000km 比亚迪二代刀片电池即将发布;固态电池430Wh/kg,中创新航2027年装车。

面对欧美针对中国锂电、电动汽车的关税“遏制”,中国企业正在通过加速技术迭代,给出最强有力的回答。

正所谓,今天爱答不理,明天让你高攀不起。中国企业只有形成从技术到产品的碾压式超越,才能最终让欧美输得口服心服,才能让消费者得到更多惊喜。

01

品质突破,15年150万公里

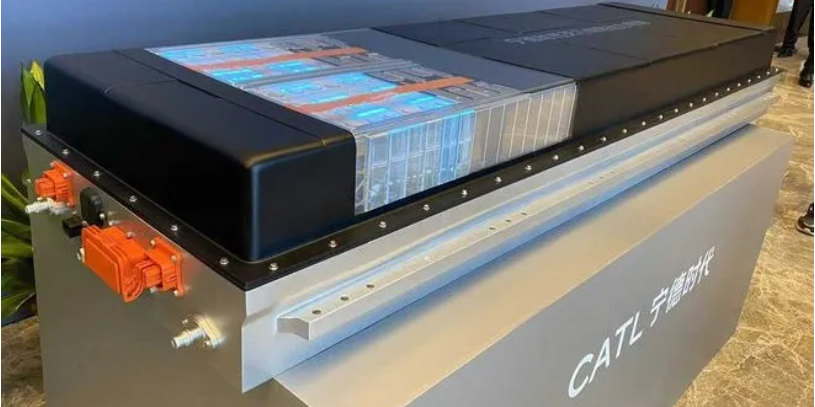

宁德时代推出天行电池

作为受欧美加征关税影响最大的宁德时代,9月13日正式发布了天行电池B-客车版。据宁德时代介绍,该电池将把新能源客车的全生命周期延长至15年150万公里。

这可以说是中国锂电池性能、品质上的又一次突破。长期以来,受限于锂电池的充放电循环次数的限制和自动衰减,电动汽车的全生命周期始终难以提高。甚至有些电池六七年就要面临老化、更换。这大大影响了电动汽车的推广,尤其对于商用汽车而言,过快的折旧更是意味着高企的成本。

在产品上,针对新能源客车、商用车运行强度高、使用年限长、工况复杂等特点,宁德时代天行电池解决了客车动力电池长寿命与长续航的双重难题。

在技术上,更高性能的人造石墨负极,以及高稳态界面电解液的应用,形成了新的突破,从而有效提升了电芯寿命。同时,创新的集成式热管理箱体,也比上一代提升了22%的体积能量密度,进而增加了电池的续航能力。

此外在安全上,宁德时代国内商用车事业部CTO高焕表示,该款电池在防护性能方面已经达到了IP69级别,可承受长达72小时的泡水考验,可以最大限度地消除电池进水安全隐患。

难怪在此之前,宁德时代董事长曾毓群密集“炮轰”电池品质问题,认为当前市场上绝大部分电池的安全系数远远不够,原来宁德时代早有后手。

随着宁德时代“长续航、长寿命、高安全”电池产品的推出,似乎正在“倒逼”中国电池走出“低质低价”的怪圈。

02

续航突破,纯电续航突破1000km

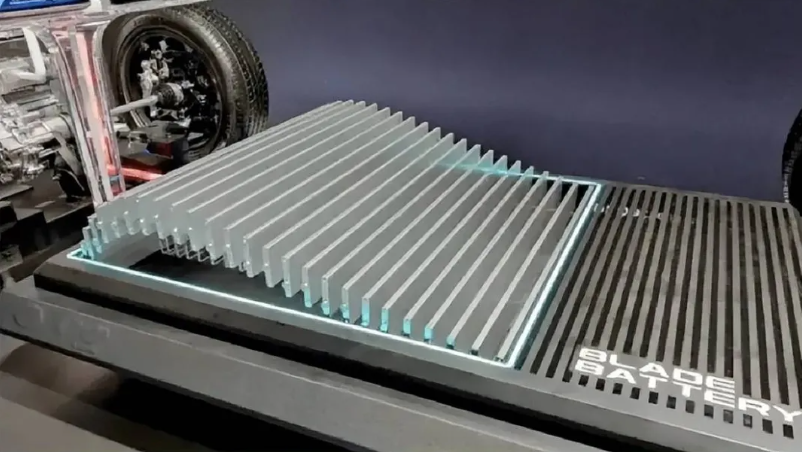

比亚迪二代刀片电池即将发布

而作为另一家锂电巨头,面对美国加征关税的既定事实也没有过多废话。除了奔驰退出腾势,比亚迪加快布局豪华品牌市场外,就是第二代刀片电池的量产已经进入到倒计时阶段。

其中传递出的信息也是十分明显——既然西方不给面子,那么也没有必要带着他们玩,加强自身产品实力才是取胜之道。

按照此前比亚迪4月份公布的信息消息和市场消息,比亚迪目前正在研发第二代的刀片电池系统,并于近期可能发布。从性能上来看,比亚迪第二代刀片电池的体积利用率相比第一代将提升超40%,能量密度达190Wh/kg。

不仅比亚迪的混动车型满油满电可以达到2000公里,就连纯电车型,满电之后续航也可达到1000km以上,满足大多数人一个月的日常通勤。

首先在技术方面,比亚迪第二代刀片电池可能通过电极材料的进一步优化和电芯直接集成的技术突破,从而大幅提升了电池能量密度;并且通过结构集成、减少了近40%的零件数量,再次刷新成本纪录。同时通过新型复合集流体的应用,降低集流体电压降,降低电极片损失的能效占比。

其次在热控制和安全性方面,比亚迪似乎也是痛定思痛。第二代刀片电池可能采用了内凹单边的设计,不仅减少了因外部冲击造成的电池损伤,更避免了碰撞之后正负极短路的隐患。同时,采用单电芯精确控温和新型风液混合散热系统,以及光纤冷板温度检测系统也将成为比亚迪升级电池包模组,降低发热概率、降低自燃风险,大幅提升电车安全系数的重要升级。

比亚迪第二代刀片电池一旦量产,不仅意味着比亚迪纯电动车的续航水平将大幅提升,同时其安全性和价格可能又将引发一次行业“地震”。

03

能量突破,固态电池430Wh/kg

中创新航2027年装车

当然,作为中国第三大锂电池企业的中创新航自然也不能缺席,尤其在最先进的固态电池领域,中国企业正在从追赶者,转身成为行业引领。

早在8月底,中创新航就已经推出“无界”全固态电池技术,其能量密度高达430wh/kg,容量超过50Ah。并且按照中创新航的计划“无界”全固态电池计划于2027年小批量装车,2028年量产。同时,中创新航的顶流全气候-超级纯电电池也成为行业首发5V尖晶石化学体系,能量密度达240Wh/kg,实现零下20度续航零衰减,计划于2026年上市。

此外,鹏辉能源、卫蓝新能源、清陶能源、南都电源等一众新材料和电池企业也都在固态电池研发上取得迅速进展。快的半固态电池在2025年装车,慢的全固态电池在2030年左右也将实现装车。

尽管,从目前基础技术研发角度,中国企业尚不占优。例如,德国奔驰公司就与美国一家初创电池公司联合开发一种新型固态电池,预计将在2030年前实现量产。日本的丰田汽车也表示全固态电池最快在2027年推出。但是,作为产业化来讲,相比于欧美、日本企业的单打独斗,中国企业的集团式“冲锋”和车企之间的联合攻关却优势明显。

对此,真锂研究创始人墨柯表示,中国电池企业优势在于能够利用技术和产能降低量产成本,在竞争中迅速占据市场,这是我们相对于欧美日韩等企业不可比拟的优势。